2017年的“十一”长假,FAST火了。在“天眼”景区外,来自各地的游客排起了长队。为了不干扰天眼接收来自宇宙深空的微弱电磁波,景区观景台每天的游客接待量限定为2000人,但由于游客众多,景区每天都是饱和状态。

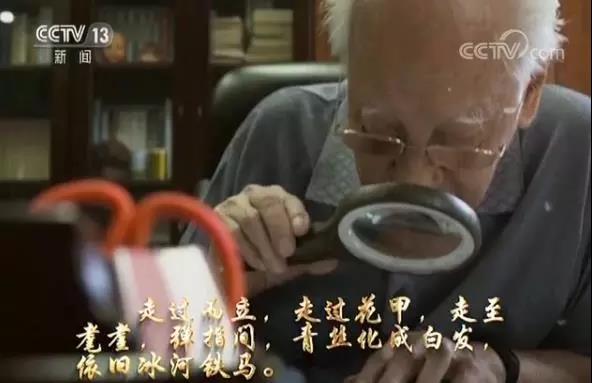

被誉为“中国天眼”的FAST,是具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜。这个曾被人认为是一个不可能完成的项目发起者及奠基人叫南仁东,正是他凭借着24载不计代价的拼搏,始终在孤寂的环境中坚持着孤寂的事业,最终将希望转化为了现实,搏出了这个世界独一无二的“奇迹”。

“天眼”景区游客排起的长队,是一道最美丽的科学风景。但令人痛惜的是,就在这座历经十几年筹备、五年半施工的“中国天眼”刚刚过完一周岁生日的前十天,“中国天眼”首席科学家兼总工程师、中国科学院国家天文台研究员南仁东因罹患肺癌、病情恶化,于2017年9月15日逝世,享年72岁。

得知南仁东离世,网友们纷纷留言,致敬伟大的工程师。而更为令人痛惜的,则是在今年8月,南仁东成为中科院院士157人中年龄最大的候选人,然而终选时间将近,他却没有等到评上院士的那一天。“丧事从简,不举行追悼仪式。”这是南仁东最后的遗言,他虽然重新定义了中国在世界天文学界的地位,却像一粒沙子,消逝在了茫茫人海中。

“能不能写一篇文章,探讨一下国家高如何对待科学家,比如政治待遇、经济待遇等等,让他们感觉在中国生活工作是世界上任何国家都无法比拟的。”看到南仁东的事迹以后,河南新乡的一位乡长这样给我留言。从他简短的话语中,我读出了人们对民族脊梁的崇敬与爱戴,对科研工作者关心和厚爱。鼓励科研工作者要“坐得住、钻得进、研得深”,就应当让他们过上一种有尊严的生活、受到全社会的尊敬。

2016年10月,为纪念长征胜利80周年,中国首档青年电视公开课《开讲啦》特别策划了“国之脊梁”主题系列节目,其中一期邀请了被誉为“中国核潜艇之父”黄旭华。最近这个片段再次在网络刷屏,而黄旭华的“忠孝不能两全,对国家的忠,就是对父母最大的孝”,也再次引来很多网友泪奔。

黄旭华是中国涉密级别最高的人员之一,他曾三十年没回家,为了确保国家机密不被泄露,连父母都不知道他在干什么。而当某青年代表问黄老:现在的年轻人,因工资待遇低,工作辛苦,不愿意搞科研时,黄老您怎么看?他回答道:要想当官发财,就不要搞科研!此生属于祖国,此生无怨无悔!

黄老的回答,让人感动,更让人心酸。他是国之栋梁,捍卫着国家的尊严,却不曾被社会关注;他是超级“巨星”,为国家做出了巨大贡献,却依然被看作“穷酸”。想想网红、小鲜肉动辄一部戏8000万到1.2亿的片酬,再看看一些科研工作者几十年在大城市买不起房子;想想某明星的9套房产、多家公司股权、宝马x5轿车、宾利轿车,再看看一些科研工作者仍然挤着公交、骑着自行车上下班。现在的年轻人又岂能愿意搞科研,立志当个科学家?

2015年5月7日,李克强总理在中科院物理研究所考察时强调,一个国家需要一批甘于寂寞、枯坐冷板凳、投身高精尖的大科学家。国家会进一步加大对基础科研的投入,让科学家的待遇与贡献相匹配,生活体面有尊严。

2017年7月12日,人民日报发出《报酬待遇不能亏欠科学家》的声音,对新修改的《国家重点研发计划资金管理办法》进行解读,强调要以支持解决重大科技问题为目标,力求适应科研活动规律、激发广大科研人员创新创造活力。最终目的就是不在报酬待遇上亏欠科学家,不让事务性工作打扰科学家,让他们集中精力搞科研、出成果。

一个国家的强盛主要靠先进的生产力,广大科学家就是先进生产力的制造者和贡献者。我们相信,有了国家的改革和关注,科研工作者待遇将会越来越好。而我们的社会当前需要做的,就是要树立正确的价值导向,把尊重、敬佩、羡慕的目光都投向科学家,而不是某些娱乐明星。

要建立科学机制,正确给予评价。一些基础科学研究获得承认往往需要很长时间,证明其价值往往是多年以后。要建立一种长效科学评价机制,抛掉“短评快”考核标准,摘掉“急功近利”的帽子,让科研工作者备受社会瞩目,激励其“坐得住、钻得进、研得深”。

要提高物质待遇,改善生活条件。一个演员站在电视上说几句广告词可轻松地赚上几十万甚至几百万;一个名人到某地去又是领导热情接待又是市民欢呼,而科学家大都甘守寂寞、无怨无悔。要扭转这种“重戏轻工”的社会现状,遏制娱乐明星收入,提升科研工作者的报酬待遇,让他们享受到更有尊严的生活。

要提高社会地位,让其备受追捧。科学家日常冷秋秋无人过问,是最为令人感到痛心的社会现实。要从政治上、社会地位上给予优先照顾和特殊待遇,比如可以从岗位补贴、卓越成就、退休政策等方面予以倾斜,可以从出门坐车、家人生活、子女就业等方面给予照顾,让科学研究成为具有独特殊荣的崇高的职业,让科研工作者走到那里都受追捧、都有鲜花。

要大力营造氛围,形成社会常态。科学家受尊重,潜心从事研究的人才会越来越多,社会创新才能真正蔚然成风。要在全社会大力营造崇尚科学、尊重科学家的浓厚氛围,不断教育和引导全民尊重科学、学习科学、传播科学主。流媒体要加大对科学家的关注力度,大力宣传他们的先进事迹,激励年轻人传承老一辈科学家求真务实精神,挺起中华民族的脊梁;激励老一辈科学家甘当人梯,为年轻人脱颖成才创造环境。(李吉明 西征网专栏作家)

注:本文是西征网独家原创文章,转载请务必注明来源西征网,否则将追究相关责任!

责任编辑:夏至

透视西方民主真相、解读新闻热点事件、剖析舆情事态走向、更多精彩原创时评。

敬请关注西征网微信,扫描二维码免费订阅。