抗日战争是一场中日双方实力不对称的民族战争,日本具有强大的军事、经济等力量,中国则据有道义、政治等优势。毛泽东指出,“长期而又广大的抗日战争,是军事、政治、经济、文化各方面犬牙交错的战争”,(《毛泽东选集》第二卷,第474页)“我们要战胜敌人,首先要依靠手里拿枪的军队。但是仅仅有这种军队是不够的,我们还要有文化的军队,这是团结自己、战胜敌人必不可少的一支军队”。(《毛泽东选集》第三卷,第847页)因此,组建我们文化战线上的队伍,开展形式多样的文化抗战,就成为夺取抗战胜利的一个必不可少的因素。

文化抗战是我国文化领域爱国人士以各种文化媒介,如音乐、美术、戏剧、文学、电影、报刊、电台等为武器,开展的对日本帝国主义的抵抗。文化抗战与政治、经济、军事、外交等领域的抗战一样,是伟大抗日战争的重要组成部分,是凝聚民族精神、激励抗战斗志、鼓舞民众士气的有力武器。文化抗战所形成的文化形态和文化现象,如抗战音乐、抗战戏剧、抗战文学、抗战漫画、抗战电影等,则构成了抗战文化。抗日战争爆发后,中国共产党从全面抗战的思想出发,确立了自己的文化抗战思想,领导推动广大文艺工作者投身抗战,形成了轰轰烈烈的文化抗战运动。

“文化加军事加政治就等于革命军队的战斗力”

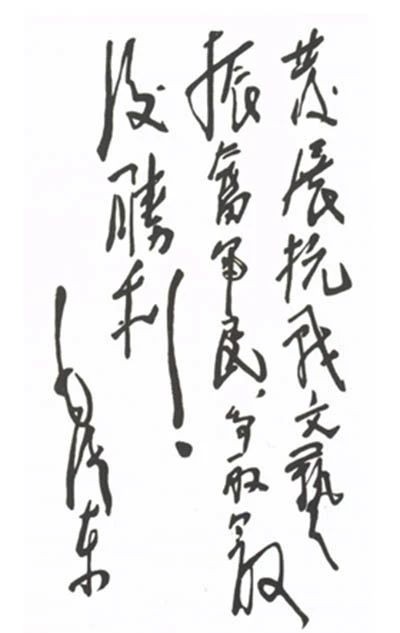

1935年12月瓦窑堡会议确立抗日民族统一战线方针后,中国共产党就开始由苏区工农民主文化向抗日民主文化的思想转变,并结合抗日战争的特殊形势,阐述了有关文化抗战的一系列主张。1936年11月,中国文艺协会在陕北保安成立,毛泽东在成立大会上说,为了抗日,我们要从过去单搞“武”的一面转到“文武双全”,“要从文的方面去说服那些不愿停止内战者,从文的方面去宣传教育全国民众团结抗日”,并要求文艺工作者“发扬苏维埃的工农大众文艺,发扬民族革命战争的抗日文艺”。(《毛泽东文集》第一卷,第461-462页)1937年全民族抗战爆发后,为了配合军事、政治、经济等领域的抗日斗争,中国共产党多次阐述建立文化军队、开展文化抗日的重要意义,强调抗战时期的“新闻纸、出版事业、电影、戏剧、文艺,一切使合于国防的利益”。(《毛泽东选集》第二卷,第348页)1942年毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话,更是言简意赅地论述了文化对于抗战的重要性,强调“中国政治的第一个根本问题是抗日”,“文艺服从于政治”。他认为,一支能写雄文的“纤笔”相当于数千“毛瑟精兵”。聂荣臻也强调文化工作对于抗战的重要性:“武装斗争与文化建设是不能对立的,文化加军事加政治就等于革命军队的战斗力。”(《聂荣臻传》,当代中国出版社2015年,第147页)

如何组织文化抗战呢?中共中央给出的答案是“建立文化运动上最广泛的统一战线,向着一个共同的目标:反对民族敌人——日本帝国主义,反对民族投降主义,反对黑暗复古主义”。(《中共中央文件选集》第十三册,第135页)毛泽东指出:“党的文艺工作者首先应该在抗日这一点上和党外的一切文学家艺术家(从党的同情分子、小资产阶级的文艺家到一切赞成抗日的资产阶级地主阶级的文艺家)团结起来。”(《毛泽东选集》第三卷,第867页)1940年,中共中央发布《关于发展文化运动的指示》,专门谈到了组建抗日文化队伍的问题。简言之,就是团结一切愿意抗日的文化人、文化团体或派别,建立广泛的抗日文化统一战线。朱德说得更明确:“学好艺术本领,用文章、歌曲、美术、音乐、戏剧作武器,参加抗战。”(孙国林:《朱德与抗战文艺》,《河北师范大学学报》哲学社会科学版 2005年第6期)

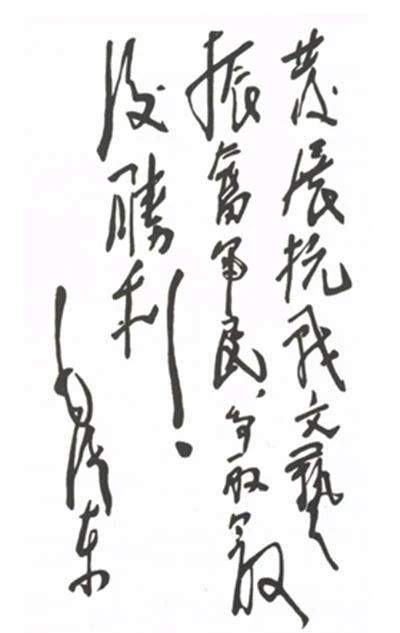

◆瓦窑堡会议旧址。

1941年,中共中央宣传部发布《关于党的宣传鼓动工作提纲》,明确规定了中国共产党抗战时期文化运动的四大任务,强调在根据地内应大批地吸收知识分子及各种专家学者参加一切抗战的工作。中国共产党还专门制定了部队文艺政策。1941年1月,总政治部、中央文委发出《关于部队文艺工作的指示》,指出:“部队文艺工作的方针,首先在于团结和培养有战斗生活经历的专门文艺工作者,使他们能够用戏剧、音乐、美术、文学等等形式,把民族战争中的一切现实生活(民众及将士在抗战中的英勇斗争,日寇、汉奸、投降分子、顽固分子的阴谋诡计等等)反映出来。”(《中国人民解放军政治工作历史资料选编》(第六册),第20页)这对重视军队文化工作,提高军队战斗力有重要意义。

文化有着多样的作用,在残酷的抗战环境中,毛泽东等中共领导人主要是将文化视作战斗武器的,主张文化要服从服务于抗战。1940年1月,毛泽东在《新民主主义论》中说:“革命文化,对于人民大众,是革命的有力武器。”(《毛泽东选集》第二卷,第708页)同月,张闻天在陕甘宁边区文化界救亡协会第一次代表大会上指出:中华民族新文化必须是“为大众的解放而斗争的武器”,“我们欢迎任何文化人使用他的文化武器(如文学、艺术科学等)为抗战直接服务”。(《张闻天文集》第三卷,中共党史出版社2012年,第31、38页)2月8日,朱德主持召开太行山文艺座谈会,勉励文艺工作者“更好地利用文艺的武器进行对敌斗争”,要求“笔杆必须赶得上枪杆”。7月16日,聂荣臻在晋察冀边区第二届艺术节大会上要求“把艺术当做政治工作的武器”。7月24日,朱德受邀到延安鲁艺作报告,强调文艺应当“成为我们手中的武器”,文艺工作者“应当是参加实际斗争的战士”。(《朱德选集》,人民出版社1983年,第74、75页)1942年5月,毛泽东在延安文艺座谈会上更是指出:“要使文艺很好地成为整个革命机器的一个组成部分,作为团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力的武器,帮助人民同心同德地和敌人作斗争。”

当时,全国有各种流派的抗战文化,真正起主导作用的是中国共产党的抗战文化。它有三个显著特点:一是民族性,即反抗日本帝国主义的侵略,争取中华民族的独立解放;二是战斗性,即抗日战争不仅是关系国家存亡的民族战争,也是关系中国文化存亡的文化战争;三是大众性,即抗战文化从形式到内容都要为中国老百姓喜闻乐见,贴近人民大众的情感。其代表作是毛泽东1940年1月发表的《新民主主义论》(原名《新民主主义的政治和新民主主义的文化》),在这篇论著中毛泽东指出,我们要建立的文化是新民主主义的文化,也就是“民族的、科学的、大众的文化”,这是对中国共产党抗战文化的总结和发展,是在抗战文化基础上形成的先进文化思想。

音乐:“唱出我们的众志成城”

梁启超曾言:“欲改造国民之品质,则诗歌音乐为精神教育之一要件。”抗战音乐诞生于中华民族亡国灭种的危机时局下,担负着救亡图存的时代使命,成为伴随抗战始终的一道亮丽风景线,成为中华民族不屈精神的象征。

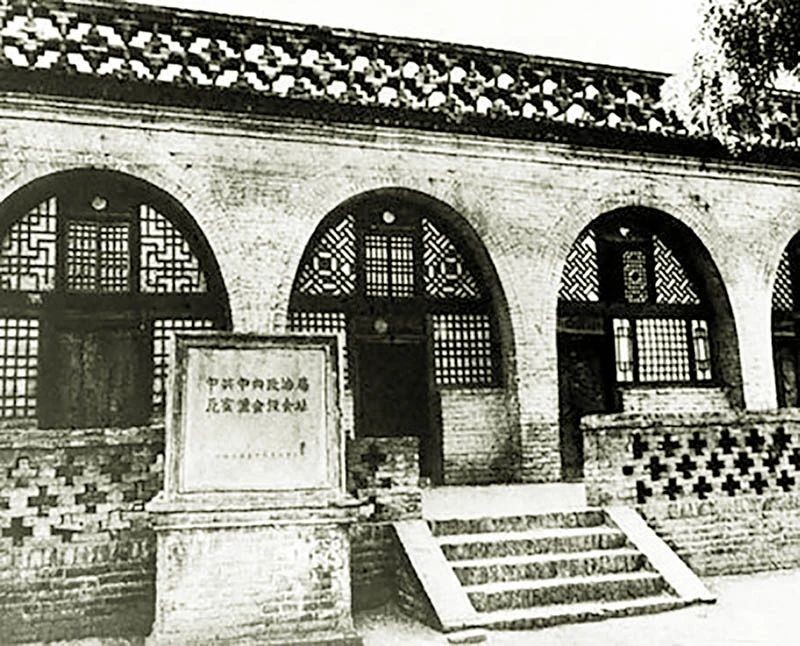

东北沦陷后,地下党组织领导的左翼文艺团体和进步的文艺工作者揭开了抗战歌曲创作的序幕。率先投入创作活动的是韦翰章、陈洪、适群、黄自等人,他们于1932年先后推出《红旗飘飘》《热血歌》《把敌人赶出领士》《战歌》《冲锋号》《上前线》等歌曲,激怒地喊出了“旗正飘飘,马正萧萧,枪在肩,刀在腰,热血似狂潮,好男儿报国在今朝”,引导群众认识到“中国锦绣江山,谁是主人翁?我们四万万同胞,快一致持久抗战将仇报。家可破,国须保”。之后相继出现了聂耳、冼星海、吕骥、张曙、孙慎、周巍峙、贺绿汀、麦新、张寒晖等一大批革命音乐工作者,他们创作了大量的抗战歌曲,喊出了全国人民强烈要求抗日的呼声,抒发了全国人民的爱国豪情。例如:《松花江上》倾诉了东北人民家破人亡的悲愤之情,控诉了日本帝国主义的侵略暴行;《义勇军进行曲》《华北抗战歌》以慷慨悲壮的旋律,表达了中国人民不屈不挠的战斗豪情和中华民族不怕牺牲抵御外侮的民族精神;《牺牲已到最后关头》有力地反驳了蒋介石“牺牲未到最后关头”的谬论,鼓舞了全国人民一致抗日的强烈要求;《大刀进行曲》大大鼓舞了广大官兵抗战的决心。其中,1935年由田汉作词、聂耳作曲创作的《义勇军进行曲》,以其铿锵的节奏和明快的旋律,表达了中国人民抵御外敌的坚强意志。新中国成立后,《义勇军进行曲》被定为中华人民共和国国歌。

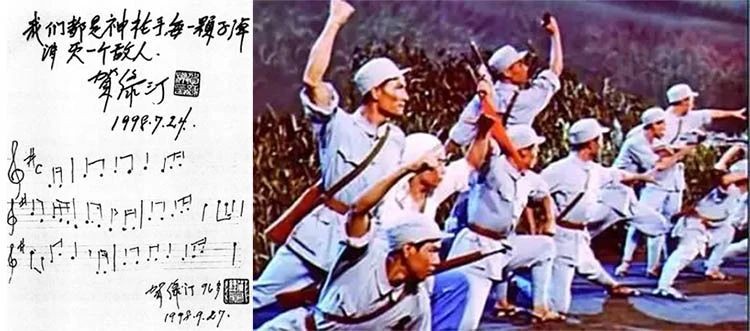

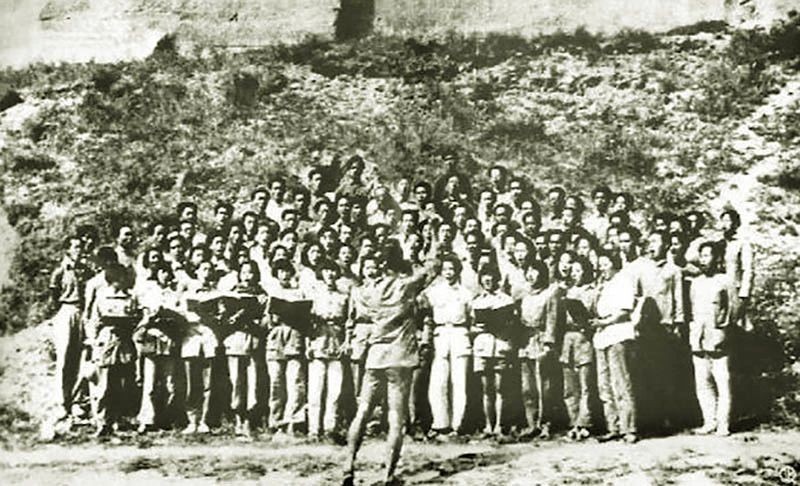

全民族抗战爆发后,由于宣传、发动和组织群众参军参战的需要,大大促进了抗战歌曲的创作。在陕甘宁边区和各敌后抗日根据地,中国共产党领导的以专业音乐工作者为主、业余音乐工作者为辅、民间歌曲爱好者相结合的创作演唱队伍应运而生。写词、谱曲、创作、教歌、唱歌浑然一体,从军队到地方,从战火纷纷的战场到敌后紧张的战时生活,都有广大音乐工作者的足迹。冼星海曾说:“我们应该以救亡音乐为武器,参与到中华民族解放的伟大斗争中去。”他们通过亲自体会、耳闻目睹,吸吮了战时生活和时代气息,升华为浓郁的抗战之情。抗战有什么任务,就产生什么歌,有揭露也有控诉,有歌颂也有讽刺,有悲歌也有欢唱,内容丰富多彩,形式灵活多样,既配合形势宣传了党的抗日政策,又鼓舞了前线将士奋勇杀敌,还丰富了群众的文化生活。

抗战中期,国民党顽固派消极抗日、积极反共,先后发动三次反共高潮,包围封锁解放区。中国共产党进行了有理、有利、有节的斗争。这个时期出现的《起来反内战》《打击顽固分子》《茂林惨案》《骂何应钦》等歌曲,揭露了国民党顽固派制造摩擦、杀害抗日军民的罪恶行径。

这一时期,还有《游击队歌》《八路军进行曲》《新四军军歌》《团结就是力量》《长城谣》《到敌人后方去》《毕业歌》《新编九一八小调》《胜利进行曲》《歌唱二小放牛郎》《抗日军政大学校歌》等一大批抗战歌曲响彻神州大地,激励中国人民同仇敌忾、共赴国难。也有《延安颂》《南泥湾》《没有共产党就没有中国》《民主之花》《减租会》等歌曲,歌颂了中国共产党领导的抗日根据地的建设和成就。

抗日战争向战略反攻阶段转换时,根据地又出现了一批动员反攻的歌曲,如《前进!解放区的军民》《反攻进行曲》《我们是反攻的主力》等。反攻阶段到来后,抗日军民士气高昂,捷报频传,《我们的旗帜到处飘》《抗日战争大胜利》等歌曲到处传唱,表达了抗日军民的喜悦之情。

开展抗战歌咏是中国共产党利用音乐武器发动群众、激励斗志、团结民众的一大特色,它有鲜明的参与性和群众性,比你唱我听的单向宣传鼓动作用更大。用集体演唱形式表现的群众歌曲将每个人的声音凝聚在一起,合唱的声音能让大众热血沸腾,激情昂扬,从而形成磅礴的力量。歌咏把个人意志融合而为民族意志,同时,也使民族意志渗透在个人意志之中,无论男女老幼,都如怒吼般歌唱起来。一个外国记者这样记载:“抗战结束以后,曾有日本人在台北阳明山提出,中国抗日并非器械战略战术致胜,而是端赖抗战歌曲激动人心甚大。”

在抗战歌曲中,光未然作词、冼星海作曲的《黄河大合唱》气势磅礴、情感浑厚,是世界音乐宝库中一部伟大的作品,影响深远。这部作品将黄河作为意象,歌颂反抗侵略的英勇斗争和中华民族的光荣历史,将对民族危亡的痛化成中华儿女的“怒吼”,激励着一批又一批抗日将士和爱国学生,唱着“风在吼,马在叫,黄河在咆哮”,走向抗战前线。

《黄河大合唱》是对中华民族母亲河也是民族象征的讴歌,它出现在中华民族最危险的紧要关头,体现出抗战时期中国人的集体精神需要,它是中华民族共同的呐喊,是抗战时代的最强音。毛泽东听完连声称赞:“好!好!好!”周恩来亲笔题词:“为抗战发出怒吼,为大众谱出心声!”

戏剧:“台上演抗日戏曲,台下呼抗日口号”

在敌后抗日根据地,戏剧是最为活跃的一种文艺样式。因为旧中国农村绝大多数是文盲,看不懂书报标语,戏剧是他们最为常见的乡土文艺,更易接受,故“开会讲两点钟话不如演一个好剧起的作用大,上一次课不如开一个晚会的效果多”。中国共产党通过领导和影响各类文艺团体和抗日剧社,富有成效地开展了动员、宣传、统战等工作。正如朱德在晋东南各剧团代表座谈会上指出:“戏剧是宣传群众的有力武器,每个戏剧工作者应善于利用群众所爱好的形式来教育群众,动员群众参战;戏剧应多表现抗战中各地悲壮斗争的事迹。”(《朱德年谱(新编本)》中卷,中央文献出版社2016年,第852页)

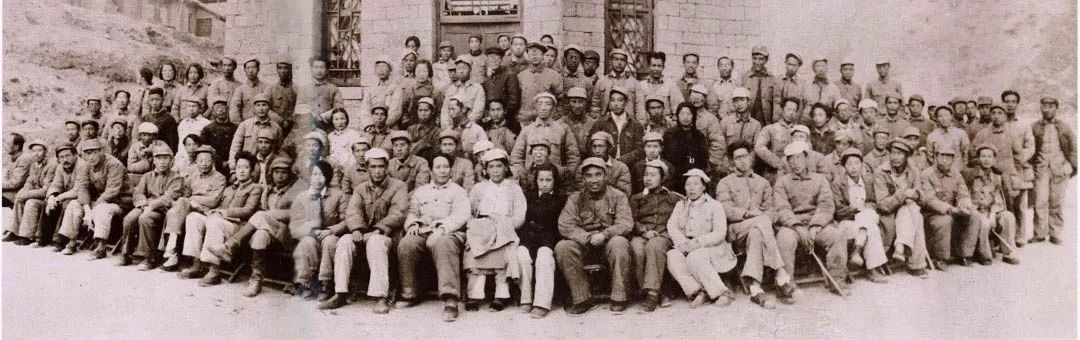

早在1937年,延安就成立了人民抗日剧社总社,下面有中央剧团、平凡剧团、战号剧团、青年剧团等组织。他们演的剧,如《亡国恨》《察东之夜》《李七嫂》《矿工》等,充满抗日的内容,表现出人民的团结和力量,“很群众化,对白也很通俗易懂,每个戏都能深入群众”。1938年成立鲁迅艺术学院后,更把抗战戏剧运动向前推进了一大步。戏剧工作者在共产党的号召下,组织抗日戏剧公演,鼓舞教育了民众。

人民抗日剧社率先开展了对东北军的统战工作,上演的节目内容丰富、针对性强,包括《亡国恨》《打倒日本狗强盗》《松花江上》《活捉汉奸》《扩大抗日军》《统一战线舞》《抗日舞》等。由于东北军官兵大多来自东北沦陷区,他们的家乡惨遭日军侵略,导致妻离子散、背井离乡,因此抗日的愿望非常强烈。尤其是看到《亡国恨》后,有的人泣不成声,有的人站起来接连高喊“打回老家去,收复东三省”!红军战士和苏区群众趁热打铁,高呼“中国人不打中国人”!“欢迎友军一致抗日”!顿时,演出现场形成“台上演抗日戏,台下呼抗日口号”的动人场面,有力推动了党的抗日民族统一战线政策的传播,为争取东北军停止内战、一致抗日起到了重要作用。

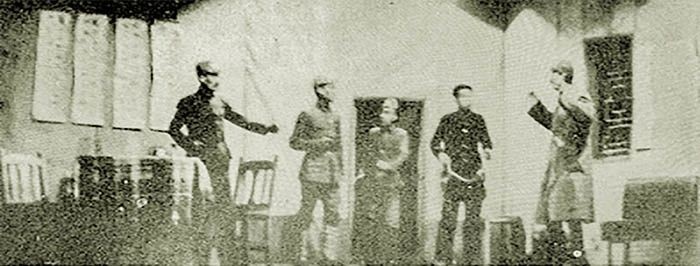

◆战斗剧社在晋绥地区演出的六幕话剧《把敌人挤出去》。

在各敌后抗日根据地,剧团星罗棋布。成立于1937年的抗敌剧社是晋察冀军区政治部宣传队的别称,在演出300场纪念活动上,军区政治部主任舒同明确指出了剧社的性质和任务:“它必须带有严格的党性、阶级性、军事性、战斗性。每个剧社社员要为党宣传、为抗战宣传,鼓舞军民斗争情绪,推动并参加部队工作及群众工作。”(刘佳、胡可等:《抗敌剧社实录》,军事译文出版社1987年,第11页)1939年到1942年,抗敌剧社编写了不少活报剧进行演出。1939年编演了《青年进行曲》《国际风云》和《迎接相持阶段到来》,同年反“扫荡”结束后,编演了控诉敌人罪行的歌活报《在这块土地上》、舞活报《过难关》和反映空舍清野斗争的舞活报《空城计》。1940年初,为动员群众投入春耕生产,先编演了小型歌活报《春之歌》,后又创作了以大水灾后生产自救为主题的大型活报剧《生产大活报》。为宣传边区政府二十条施政纲领,他们又创作了大型活报剧《王老五逛庙会》,受到群众欢迎。为纪念1941年“三八妇女节”,剧社编演大型活报剧《哭与笑》,表现了新旧社会妇女命运的对比。当年秋季反“扫荡”以后,又创作了歌舞活报剧《乐园的故事》,以童话的形式反映了反“扫荡”斗争。

抗敌剧社是晋察冀边区抗战戏剧的核心力量,但并非唯一,边区各分区也都设有剧社,如第一军分区战线剧社(有3个分队)、第二军分区七月剧社(奋斗剧社)、冀中军区火线剧社、第六军分区前锋剧社、第八军分区前卫剧社、第九军分区前哨剧社、回民支队抗敌剧社等。未建剧社的各军分区也都有宣传队。民众团体剧社和乡村剧社也为数不少。在部队和地方专业文艺工作者的指导下,1943年以后,在晋察冀的北岳区和冀中区,就有经常活动的村剧社3000多个。仅太行区15个县就有农村剧团600多个;晋东南区的农村剧团有170多个,创作剧本近1000种。(《文化与抗战》,四川出版集团巴蜀书社2006年,第218页)乡村剧社表演的主要形式是秧歌剧,也有传统戏剧。内容很广,有英雄的故事,有敌人的残暴、敌占区人民的痛苦,还有反特务、锄奸、争取伪军等各个方面。

在其他根据地,也都有大大小小的各类抗敌剧社组织。晋冀鲁豫地区有太行山剧团、火星剧团、大众剧团等;晋绥地区有战火剧社、战力剧社等组织;山东地区在1940年10月费北文化工作座谈会后,各剧团形成一个剧本创作高潮,一直发展到1942年5月举行联合大公演。在华中地区,仅1937、1938两年,部队剧团单在演出方面就有七八百次,剧本的创作总数有200多个。

当时,敌我双方在文化战线上斗争非常激烈,经常会打起遭遇战。1942年春,晋察冀边区抗敌剧社深入敌占区腹地定襄、忻县、崞县一带开展政治攻势,恰逢日伪军带着旧剧班下乡宣传。日伪军在白家庄演戏,抗敌剧社就在南庄演戏,双方警戒哨互相可以看见。日伪军邀请山西的三流戏班子演出《春秋配》《玉虎坠》《哭灵堂》等封建戏剧,还有日本人训话、新民会演讲和话剧讲习所毕业生的文明戏等。抗敌剧社则演出《人间地狱》《弃暗投明》等抗战戏剧和歌曲、相声等节目,举办美术、照片展览。敌人花费一大堆,共计白洋3020元,由白家庄等4村摊派。抗敌剧社仅花费“煤油8斤、洋蜡1包、火柴1包。合洋边币42元整”。两相比较,抗敌剧社不仅在宣传内容上有道义优势,还在经济上大大减轻了群众负担。

美术:以画笔“保卫”祖国的大好河山

抗战爆发以后,在中国共产党倡导的抗日民族统一战线旗帜下,美术工作者心怀“天下兴亡,匹夫有责”的爱国情怀,“跑向热情洋溢的群众团体,跑向炮火纷飞的战场……也跑向落后的城市或古老的乡村”,以不同的材料媒介、表现形式和创作手段“保卫”祖国的大好河山,传递出同仇敌忾、激昂豪迈的坚定信念,鼓舞全国军民斗志。

抗战时期,面对文盲率高、民众文化水平较低的国情,美术作为一种直观、通俗的传播媒介,在所有的艺术形式中有其特殊的优势。最大的优势在其视觉语言的特性,容易被不识字的民众理解。其中,木刻版画可以就地取材,制作成本低,适合大量印刷;年画是传统形式,民众熟悉,结合抗日内容容易接受;漫画和宣传画同样直观,有冲击力。其次,表现场地灵活,可以在纸上、布上、墙上、树上、石头上制作,张贴悬挂方便,有的还可移动。

全民族抗战初期,国共捐弃前嫌合作抗日,美术界遵循国共达成的抗日民族统一战线政策进行创作,宣传团结抗战,反对分裂投降。如延安鲁艺教授蔡若虹创作的《坚持抗战反对投降》招贴画,画面中间是漂浮在海水上面的一个日本军官扭曲的面孔,上方一位身强力壮的人在拉粗大的铁链连接着的铁锚,该画用象征的手法表达了中国人民团结抗战的决心和日本侵略军被淹没在中国人民抗战的汪洋大海中。鲁艺创作的套色木刻《坚持团结反对分裂》,画面中众多军民在国共两党的旗帜下庄严矗立,似乎是在发誓捍卫国共团结,作品说明国共合作是民心所向、众望所归的。

由于文化水平限制,广大民众的艺术欣赏与接受习惯和美术家的艺术理想之间存在较大的矛盾,美术家们在实践中及时确立了以大众化、科学化、民族化为路径的新写实主义美术观,坚持写实主义,反对隐晦抽象,采用叙事性较强、通俗易懂、容易普及的艺术形式,内容集中于表现战争、军民合作和百姓生活等。这一艺术观念和表现手法得到了领导者和群众的广泛接受。

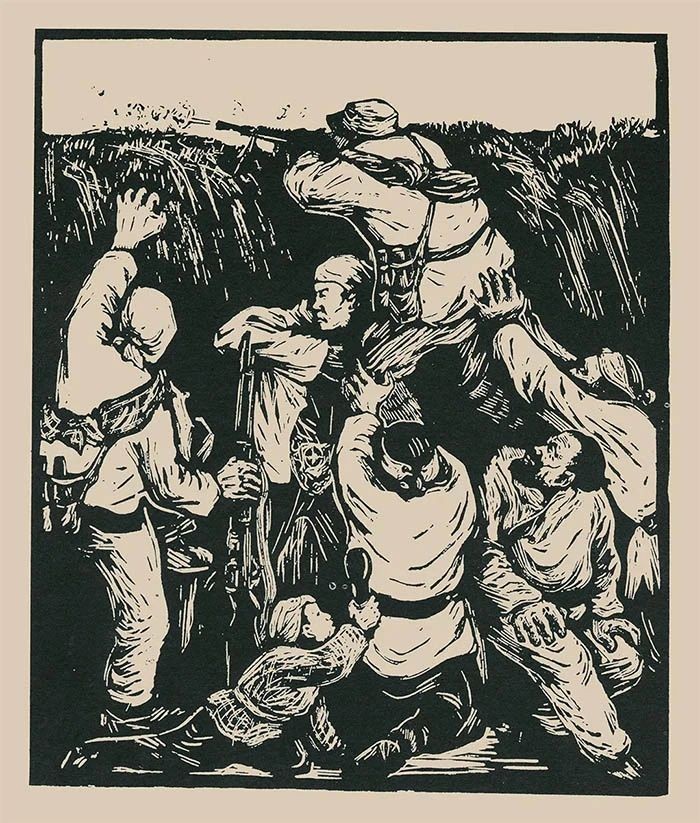

木刻画以其大众性、宣传性、教育性等特点,成为抗战美术作品中的重要形式。木刻画创作方便、可批量印刷、携带便捷,是低成本、高传播的战斗武器,非常适应战时物资匮乏的环境。此外,木刻画图像直观,叙事性强,以黑白对比和简洁线条突出主题,无需文字即可传递信息。如延安鲁艺木刻工作团彦涵创作的《当敌人搜山的时候》,画面中,八路军战士在老百姓的托举下从壕沟里升起,用轻机枪顽强地与敌人战斗。通过紧张的人物动态和场景刻画,直接展现敌人与解放区军民间“扫荡”与反“扫荡”、蚕食与反蚕食的激烈场景。

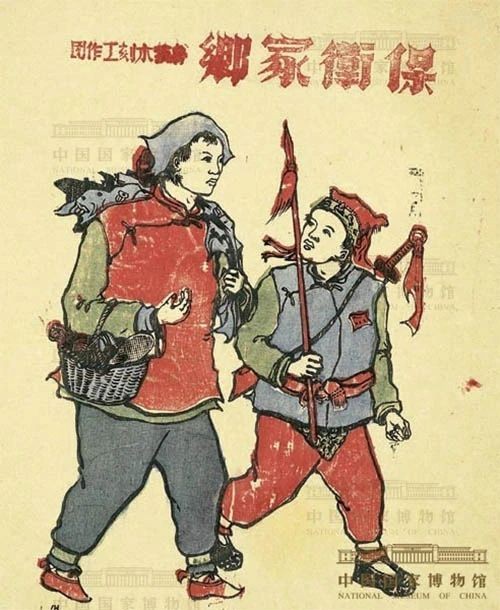

木刻画还融合民间传统进行创新,如借鉴年画形式(如门神画),结合抗战内容,既保留传统审美又赋予其新内涵。彦涵的《保卫家乡》(由《八路军和民兵》和《妇救会员和儿童团员》两幅画组成),胡一川的《军民合作》《开荒》《破路》,杨筠的《织布》《纺线》等年画,因新颖便宜,不到半天就被赶集的群众买光了。消息传开后,八路军总司令朱德高度评价了他们的工作,并指示把他们的作品寄往重庆,向大后方散发。副总司令员彭德怀观看后,称赞它们是美术为抗战服务、为群众服务的范例,并亲自给木刻团写信予以鼓励。彦涵按照毛泽东延安文艺座谈会讲话精神,在自己1940年创作的《保卫家乡》年画的基础上,继续升华艺术表现,于1944年创作了《军民合作抗战胜利》年画。他借鉴中国传统门神的创作技法,用战士取代了门神。民主人士李公朴到晋察冀考察后写道:“每个村庄里,你也可看见每家门上贴着的门神已不是秦叔宝、尉迟恭,而是标有‘加紧站岗放哨’‘捉拿汉奸敌探’字样,手持红缨枪和亮闪闪的大刀的自卫队队员的英姿。过去由天津运送来的什么《麒麟送子》《老鼠娶妻》一类的年画,已代之为《妻子送郎上战场,母亲叫儿打东洋》《抬伤员,送茶饭》《开展民主运动,选举好村长》一类的抗日年画。”(李公朴:《华北敌后——晋察冀》,生活·读书·新知三联书店1979年,第156页)

敌后抗日根据地还有组织地创作和改编了抗日连环画。何云编绘的《狼心喋血记》《百劫英雄》以反日、反侵略为主题,在广场上放给群众看,政治收效大。劫夫创作的木刻连环画《如此扫荡》刊载于《晋察冀画报》,描绘了日军气势汹汹地到抗日边区“扫荡”,遭到八路军伏击后狼狈逃窜的场景。整套画有层次,有转折,寓戏谑于文图之间,抒写了敌后根据地军民的斗争意志、牺牲精神和机动灵活的斗争策略。此外,鲁艺木刻工作团胡一川、罗工柳、雏雅、刘韵波等创作的木刻连环画《抗战十大任务》,广泛宣传了八路军抗战的主要任务。木刻团团长胡一川的《太行山下》,则普及了游击战术和英雄事迹。李少言的《日军守备队的生活》《八路军一二〇师在华北》,王朝闻的《姆妈》,古元的《走向自由》《新旧光景》等木刻连环画,也受到了百姓的喜爱。彦涵创作的木刻连环画《狼牙山五壮士》,再现了五位英雄抵抗到底、宁死不屈的完整过程和光辉形象。

在华中抗日根据地,以鲁迅艺术学院华中分院美术系为代表的美术工作者在党的领导下,进入硝烟弥漫的战场,走进苦难大众的生活,以画笔和刻刀记录战争的残酷,歌颂英勇的中华儿女,以他们亲身经历的战斗生活和激情为抗日战争创作了一件件动人、朴实的美术作品,为新四军与华中抗日根据地的创建和发展作出了历史性贡献。此外,皖南事变后,新四军整编的七个师中都成立了服务团,服务团下设绘画组,人员数量不一,有的师部与当地根据地政府合作成立艺术学院,也培养了一批绘画人才。

漫画是新四军及华中抗日根据地美术作品中数量最多的艺术形式。漫画造型简练,运用夸张、变形、象征、暗示等手法,仅需寥寥数笔就能达到非凡效果。新四军的漫画创作与宣传非常活跃,形成了以吴耘、江有生、涂克等为代表的漫画创作队伍。吴耘的代表作有《五年抗战的成果》《我们的拳头向法西斯》《难兄难弟》《抗战七周年》等。江有生创作了《新四军一夜筑好碉堡》《中国之命运》等漫画作品。这些漫画在新四军的战斗生活和华中抗日根据地发展壮大中起到了重要作用,据江有生回忆:“1941年,在著名的‘黄桥战役’中,涂克画的漫画宣传品和黄桥烧饼一道,被送到战斗最激烈的前沿工事内。”(江有生:《漫话漫画》,人民文学出版社2008年,第187页)

新四军美术作品形式还包括宣传单、连环画、年画、书籍装帧、货币图案等。由于美术用品十分匮乏,印刷设备极其简陋,美术工作者不得不想出各种办法来克服困难,所以创造了墙画、布画、传画单、油印画等多种绘画形式。墙画创作较早且数量较多,每当新四军出动时,一般都是绘画组走在前边,边行军边作画。“大军足迹所至,无论是城镇或乡野,只要有墙可以利用的,即绘上墙画,用简明的绘画形象宣传党的抗日民族统一战线的政策和抗战建国十大纲领等。”布画也是一种表现形式,绘画组创作了多件巨幅布画作品,如《屠场》《夺取敌人武装武装自己》《打鬼子保家乡》《军民合作打日本》,激起了无数群众抗日救国保家乡的决心。

文学:以笔为刀枪,以文为子弹

抗战时期,在中国共产党的团结和组织下,广大文学工作者以手中的笔为武器,积极投身抗战。臧克家用诗句代表了大家的心声,他在《我们要抗战》中写道:“诗人啊,请放开喇叭的喉咙,除了高唱战歌,你们的诗句将哑然无声。”

在抗战文学写作上,深受沦亡苦痛的东北作家走在了最前列,他们的作品充满故园回忆与流亡悲歌,使人们对日本帝国主义有了清醒的认识。在晋陕豫三省交界的潼关,目睹黄河对岸的风陵渡,萧红、端木蕻良等写下《黄河》《风陵渡》等作品,创造了富有艺术感染力的黄河意象,表达全民同仇敌忾的抗战决心,其作品中的不屈精神就如同黄河水惊涛拍岸。

1942年延安文艺座谈会后,文艺工作者纷纷奔赴抗战前线,创作了一大批具有战斗力、感染力的文学作品,或真实描写广大民众反对日本侵略者的武装斗争和英雄事迹,或生动表现人民战士的英雄气概和无限忠诚,或深刻反映根据地新的生活和斗争。巍巍太行山是我华北抗日根据地形成发展的策源地和重要依托,集结着一大批优秀的文艺人士,李公朴、卞之琳、丁玲、周立波、何其芳、沙汀、周而复、杨朔、刘白羽、吴伯箫、陈荒煤等都先后来到晋察冀、晋绥和晋冀鲁豫根据地,涌现出卞之琳的《第七七二团在太行山一带》《晋东南麦色青青》、丁玲的《一二九师与晋冀鲁豫边区》、何其芳的《星火集》《星火集续编》、周立波的《晋察冀边区印象记》《战地日记》《南下记》、周而复的《晋察冀行进》《诺尔曼·白求恩断片》等弥足珍贵的反映太行山区中国共产党和八路军抗战的文学作品。1937年桂涛声在山西陵川县创作的《在太行山上》,后来在武汉由冼星海谱曲,这就是抗战名曲《在太行山上》。这首因诗作而来的抗战名曲迅速传遍大后方及各抗日根据地,激励着千千万万的民众奔赴抗日战场。

根据地的小说同样丰富多彩。以马烽、西戎的《吕梁英雄传》,柯蓝的《洋铁桶的故事》,华山的《鸡毛信》,管桦的《雨来没有死》,孙犁的《荷花淀》,丁玲的《一颗未出膛的枪弹》,刘白羽的《五台山下》,孔厥、袁静的《新儿女英雄传》等作品为代表,正面表现了抗战斗争的艰苦卓绝与军民的同仇敌忾。赵树理的《李有才板话》反映了抗日时期农民和地主之间复杂尖锐的斗争,《小二黑结婚》反映了根据地青年男女反抗封建压迫、追求幸福生活的斗争,歌颂了民主政权的力量,反映了解放区的重大变化。

文学工作者还积极宣扬我抗日英雄。狼牙山五壮士的故事出自沈重的通讯《棋盘陀上的五个神兵》,经《晋察冀日报》刊发后,五壮士的英雄事迹传遍长城内外、大江南北。《雁翎队》是作家穆青1943年创作的,作品以白洋淀地区人民在中国共产党领导下抗击日本侵略者的英雄事迹为主线,刻画了一组冀中水上奇兵的群像,表现了白洋淀人民炽热的乡土情怀和爱国主义精神。

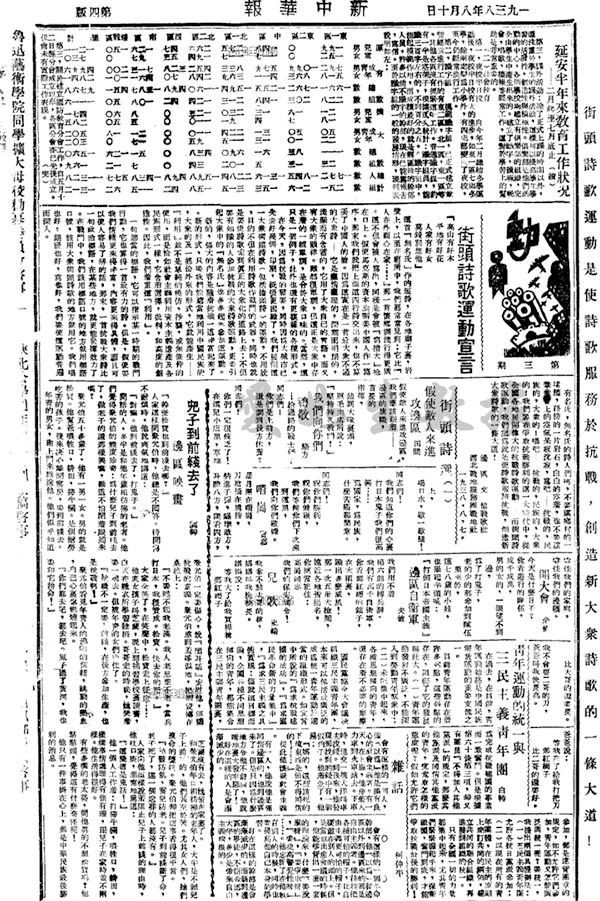

抗战诗歌作为情感最热烈、鼓动效果最好的文学形式,直白地谴责了日军的侵略行径,宣传了共产党的抗日主张,描述了根据地热火朝天的建设,对文学抗战起到了重要作用。抗战时期,中国共产党根据民众的文化现状,深入开展大众文化活动,组织了街头诗运动。1938年8月7日被称为延安“街头诗歌运动日”,延安的大街小巷、土墙上、门窗边、石头上、树干上、庭院里……无处不是诗。《街头诗歌运动宣言》号召诗人们“不要让乡村的一堵墙,路旁的一片岩石,白白地空着”,认为“街头诗运动,就是使诗歌服务抗战,创造大众诗歌的一条大道”。各根据地广大群众在诗人们的帮助、教育、影响下,学着写诗,街头诗遂成为群众的诗歌运动。这些诗采取短俏的形式,运用民谣的韵律,使用活生生的民间语言,描写战斗、反“扫荡”、民主政治、志愿义务兵,以及一切和战斗相连接的斗争生活。在群众诗歌运动的影响下,枪杆诗、岩头诗、诗传单、街头小说、街头剧等文艺形式随之兴起,起到了宣传群众、服务抗战的作用。如诗人田间创作的街头诗《假使我们不去打仗》:“假使我们不去打仗/敌人用刺刀/杀死了我们/还要用手指着我们骨头说/看/这是奴隶!”这首诗简洁明快地表达了不愿做奴隶的反抗精神,没有任何的铺叙、过渡,也没有任何的委婉、曲笔,而将一个简单的事实和推断直言相陈,诗句虽简单直白,但极具震撼力,超过长篇大论的政治鼓动词。

散文方面,茅盾的《白杨礼赞》和《风景谈》最为脍炙人口。《白杨礼赞》借白杨树来表达对北方抗日军民的赞美;《风景谈》热情讴歌了延安军民火热的战斗生活。何其芳的《星火集》,巴金的《无题》,李广田的《圈外》,聂绀弩的《历史的奥秘》,夏衍的《此时此地集》等散文集都产生了广泛的影响。报告文学创作在抗战时期也很活跃,代表作品有丘东平的《叶挺印象记》《王凌冈的小战斗》,碧野的《太行山边》,萧乾的《一个爆破大队长的独白》,周立波的《晋察冀边区印象记》,刘白羽的《游击中间》。

结语

中国共产党领导的文化抗战是团结民众的纽带,是打击敌人的武器,是民族解放的鼙鼓,它以铿锵跌宕的旋律、遒劲昂扬的词句和爱憎分明的笔墨,表达了中国人民饱满的爱国情感与不屈的抗敌心声,在历史的天空留下了永恒的价值与意义。它更为深远的影响是构筑了基本的政治心态结构,使民众“逐渐了解了新民主主义政治是最适合于今天中国国情的政治,而共产党则是真正的人民之友”。(彭真:《关于晋察冀边区党的工作和具体政策报告》,中共中央党校出版社1981年,第5页)增强了民众对共产党和根据地政权的认同,奠定了日后国共对决的政治心理基础。

文化兴则国家兴,文化强则民族强,在今天倡导文化自信、文化自觉的背景下,广大文艺工作者同样需要创作出符合社会主义核心价值观的文艺作品,并在继承弘扬民族文化的基础上,不断丰富社会主义文化的精神内涵,以真正发挥文艺作品的价值,向世界展现中国形象,为民族复兴贡献文化的力量。

责任编辑:小之

透视西方民主真相、解读新闻热点事件、剖析舆情事态走向、更多精彩原创时评。

敬请关注西征网微信,扫描二维码免费订阅。