算人间知己,

唯有吾与汝。

《信中国》的第五期,信使韩雪带来了一封特殊的信件。

这是一封收信人直到去世都没能读到的信,是一封在写完60年后才在故居墙缝中被意外发现的信。

是年轻的杨开慧与毛泽东分开三年后,在风雨飘摇之际手书带血含泪的信。

1929年12月26日,杨开慧给毛泽东的一封信催人泪下,其情天地可鉴,如泣如诉……

润之:

几天睡不着觉,无论如何……我简直要疯了。许多天没来信,天天等。眼泪……我不要这样悲痛,孩子也跟着我难过,母亲也跟着难过。我想好像肚子里有了小宝宝,简直太伤心了,太寂寞了,太难过了。

我想逃避,但我有了几个孩子,怎能……五十天上午收到贵重的信。即使你死了,我的眼泪也要缠住你的尸体。一个月一个月半年一年以至三年,他丢弃我了,一幕一幕地,他一定是丢弃我了。以前的事,一幕一幕在脑海中翻腾,以后的事我也假定。

你是幸运的,能得到我的爱,我真是非常爱你的哟!不至丢弃我吧?你不来信一定有你的道理。普通人也会有这种情感,父爱是一个谜,你难道不思想你的孩子吗?是悲事,也是好事,因为我可以做一个独立的人了。

我要吻你一百遍,你的眼睛,你的嘴,你的脸颊,你的额,你的头,你是我的人,你是属于我的!

只有母爱是靠得住的,我想我的母亲。昨天我跟哥哥谈起你,显出很平常的样子,可是眼泪不知怎样就落下来了。我要能忘记你就好了,可是你的美丽的影子、你的美丽的影子,隐隐约约看见你站在那里,凄清地看着我。

我有一信把一弟(注:杨开慧的弟弟),有这么一句话:“谁把我的信带给你,把你的信带给我,谁就是我的恩人。”

天哪,我总不放心你!只要你是好好的,属我不属我都在其次,天保佑你罢。

今天是你的生日,我格外不能忘记你,我暗中行事,使家人买了一点菜,晚上又下了几碗面,妈妈也记着这个日子。晚上睡在被子里,又伤感了一回。听说你病了,并且是积劳的缘故……没有我在旁边,你不会注意的,一定累死才休!

你的身体实在不能做事,太肯操心,天保佑我罢。我要努一把力,只要每月能够赚到六十元,我就可以叫回你,不要你做事了,那样随你的能力,你的聪明,或许还会给你一个不朽的成功呢!

又是一晚没有入睡。我不能忍了,我要跑到你那里去。小孩可怜的小孩,又把我拖住了。我的心挑了一个重担,一头是你,一头是小孩,谁都拿不开。

我要哭了,我真要哭了!我怎都不能不爱你,我怎么都不能……

人的感情真是奇怪……我真爱你呀,天哪,给我一个完美的答案吧!”

云锦

1929年12月26日

节目中的韩雪红着眼眶泪流满面地读完这封尘封已久的信,在场观众也都纷纷潸然泪下。

一段饱含深情的文字,娓娓述说着杨开慧与毛泽东在百年前抗争革命的艰苦岁月里开花结果的爱情。

洋洋洒洒不过千字,却让二人在斗争时代分隔三年的思念、期盼、绝望尽数跃然纸上……

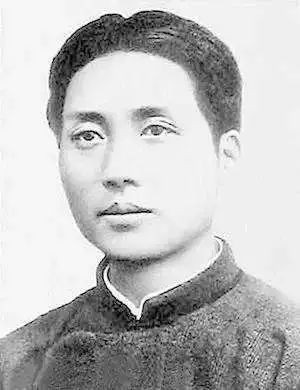

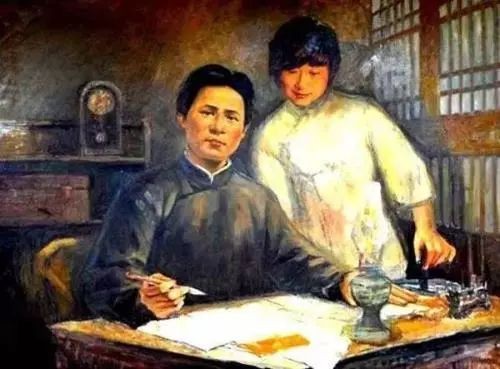

毛泽东和杨开慧

一个真挚热爱丈夫的妻子,一个辛劳照顾孩子的母亲,一个铁骨铮铮的革命家。

杨开慧,这个为爱与信仰而生的伟大女人,她带着一腔赤诚就这样如此生动地出现在我们眼前。

一封短短的情书,仿佛就在句句泣血的朗读声中再现了她与毛泽东历经时代苦难却缠绵缱绻的爱情。

时至今日,想来依旧感人肺腑。

那么不妨让我们就把时间倒流回1914年的春天,从他们第一次相见的那刻开始重现。

01相识

1914年春。

这一年,正是杨开慧的父亲杨昌济在湖南高师任教的第二个年头。

此时的长沙春花烂漫,嫣红杜鹃与抽了新叶的翠绿香樟都冒进了杨家院落,堪堪垂在13岁的杨开慧窗前。

应着春景认真读书的开慧,忽然听见一向深沉淡然的父亲竟在书房大声叫好。

她放下手里的书,只见父亲的手中拿着一本学生笔记,正坐在那儿边看边赞不绝口。

杨昌济看到女儿,也难掩脸上的赞叹与喜悦,便令她仔细阅读自己手中的笔记本。

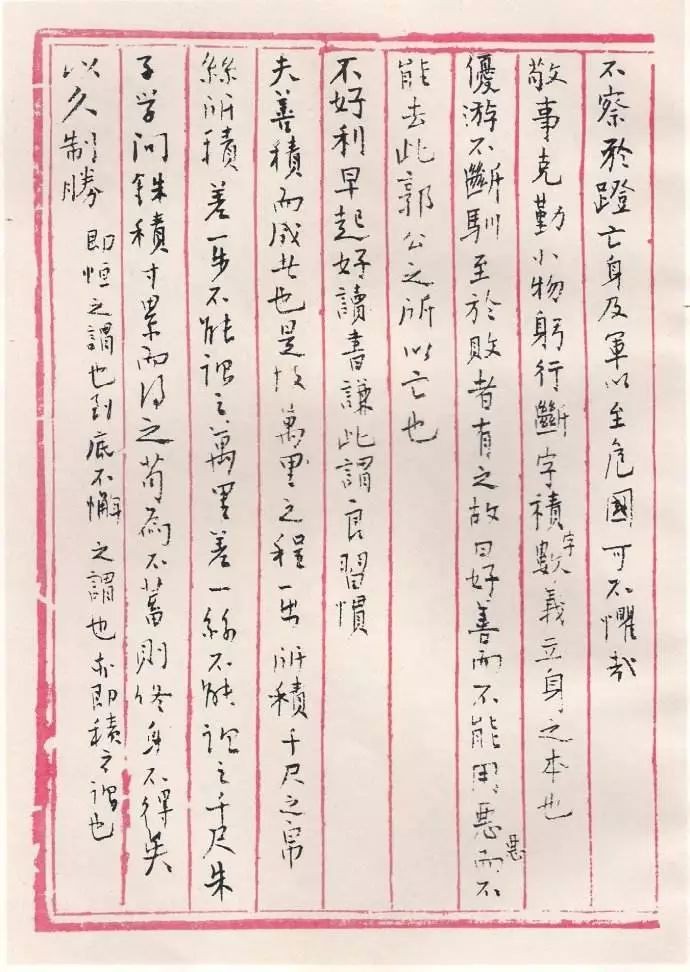

杨开慧看到“讲堂录”大字赫然在上,下面署名:毛泽东。

毛泽东讲堂录手记

这本一万多字的课堂笔记,竟然让她读了一整个下午。

内容足足涉及遍了古今中外的人和事,其间见解深刻,工整誊写,胸怀气派格局之广博使人赞叹不绝。

这个叫毛泽东的少年,他令人敬佩的学习态度与深刻思想,就这样在豆蔻年华的杨开慧心里扎下了根。

可杨开慧未曾想过与毛泽东相见居然会这样快。

一个朝雾尚未散尽的周末清晨,她如愿以偿地见到了只在笔迹中揣摩过的人。

这时,刚巧毛泽东与几位好友应邀来到板仓杨寓共讨读书哲学问题。

青年才俊们意气风发,坐在房内看书的杨开慧一眼就留意到了一位格外显眼的青年:

一米八的个子身材高大,蓄着稍长的头发,一身洗得褪色的旧衣衫,唯有双眼如晨星般熠熠闪烁。

未曾就学的杨开慧也加入了他们的讨论,她仅仅只是侧耳倾听,却也被新奇丰富的内容深深吸引,一个字都不想落下。

畅谈治学之道,纵论天下大事,辩驳救国救民的真理……杨家就这样成了志向高远的青年们开座谈会的首选,而杨开慧和毛泽东也已然朝夕相处,日渐熟悉。

02相爱

1918年夏,杨昌济被聘为北大教授,举家北迁。

这一年秋天,为了组织赴法勤工俭学的毛泽东也同往北京。无处可去的他在恩师杨家小住,杨昌济还热心地为他介绍了北大图书馆助理员的工作。

形单影只的毛泽东虽然独在异乡,师门的关怀却令他倍感温暖。

彼时,杨家有女初长成,17岁的杨开慧已然不再是当年的那个小女孩,出落成了亭亭少女。

一同生活的环境得以令杨开慧仔细观察,她发现毛泽东愈发的很倔强:

不论是炎热酷暑还是寒冬腊月,他每天清晨都坚持用冷水洗澡锻炼身体,亦是被他的坚韧意志所打动。

他乡遇故知,25岁情窦初开的毛泽东何尝注意不到身边的杨开慧。

他经常把进步书报、学习笔记甚至是日记交于她一同分享,两人平时一起讨论问题、点评时事,就在这日日陪伴中双双坠入爱河。

《恰同学少年》剧照

杨家父母对女儿的心事了若指掌,却也只似平常长辈,因为毛泽东比杨开慧大八岁的缘故对二人关系有所顾虑。

“我是为母而生之外,是为他而生的。”

而女儿却公开向母亲表白自己对毛泽东的爱意,开明的家人便不再纠缠。

或许这也是杨开慧曾和毛泽东在短短十年中度过的最为幸福惬意的一段时光:

《中国1921》中的毛泽东与杨开慧

在北京的大街小巷,他们也曾形影不离;

一起漫步过北海公园,一起穿梭于故宫河畔,走过长长的胡同,也路过街角的鼓楼。

这一对伟大的革命家,也曾像最富儿女情态的爱侣经历过风花雪月:

见过冬日盛开的雪梅,也看过春天挂着冰棱的柳枝。

“就是在这,我遇到并且爱上了开慧。”

毛泽东曾深情地在这片土地上说。

03成婚

然而好景不长,母亲病重、留洋事务都让毛泽东不得不舍弃在北京与杨开慧的甜蜜岁月,重回故土。

这时,他们二人的书信已开始用“润”(毛泽东字润之)、“霞”(杨开慧号霞)来彼此称呼,亲密关系可见一斑。

1919年冬,重回北京的毛泽东来看望病重的杨昌济。

面对他,既是恩师又是“慈父”,久别重逢的毛泽东就像半个女婿在杨昌济床前侍弄。

看到这次见面,女儿已经开始为自己深深喜爱的学生缝补衣服,杨父心里竟感到一丝欣慰,也就此定下了二人的婚事。

“开慧年轻幼稚……我把她托付给你,还请你多照顾她……”

杨昌济于病榻前向毛泽东交心,毛泽东深觉悲痛,郑重答应他的请求。

而此后不久,杨父也别人世。

1920年夏天,成为毛泽东和杨开慧命运的转折点。

届时,毛泽东从上海回到长沙,受陈独秀委托,开始走上秘密筹建共产主义小组的道路。

这次在长沙相逢,令已经具有同样抱负理想的两个年轻人不止是感情上的高度融合,他们开始有了共同的方向、共同的奋斗目标。

要说人生相伴,唯有一个“懂”字最难得。

两颗最为年轻火热的心,19岁的杨开慧与27岁的毛泽东就此决定在这个冬天给他们延绵6年的感情重启一段崭新的开始。

电视剧中的毛杨新婚之夜

出身名门的杨开慧拒绝花轿,没有彩礼,不备嫁妆,不布新房,不作媒妁之言,更没有举行任何仪式。

她笑眼盈盈,只提着一只装了几件衣服和日用品的皮箱,自己夹着书包就搬进了毛泽东简陋的宿舍,她高昂着头一如当年活泼灵动:

我们的爱情怎可拘束于封建礼教?

“不作俗人之举!”

那天,他们仅仅花了六元钱办了一桌简单的饭菜招待长沙的几位挚友,自此公开结成珠联璧合的革命伴侣。

而毛泽东与杨开慧的这段婚姻,也被当年的湖南上流社会美誉为“真正的罗曼蒂克”。

04革命

1921年夏天,毛泽东愈加肩负重任,赴上海出席中国共产党第一次全国代表大会。

次年,杨开慧作为第二位加入中国共产党的女性也正式开始革命工作。

在毛泽东的早期革命中,毫无疑问,妻子就是他最为得力的助手与坚实后盾。

在他任中共湘区委员会书记之日,杨开慧陪伴在身侧:

帮助传达党内文件指示,协助他收集资料、抄写文稿,兼具负责饮食起居,让他能够全身心投入在革命事业中。

其间细致温柔又不惧劳苦,都令毛泽东对杨开慧深怀感恩。

他工作到深夜,她也在油灯下陪伴;

把饭菜热在锅里,半夜拿出来让毛泽东随时能够温饱身子;

冬天灌汤婆,深夜给暖炉加炭……

这些生活上事无巨细的关怀,却丝毫没有耽误杨开慧在事业上的一马当先。

在上海英租界,帮丈夫收集资料共同办报纸;

与向警予一起组织领导妇女运动;

在毛泽东的故里韶山,和丈夫一同走遍农家,宣传革命思想理论……

《中国1921》剧照

有毛泽东在的地方,就有杨开慧。

正因为她是最了解毛泽东为实现革命理想有多拼命多辛苦的人,她才会倾尽心力想为他分担,要成为与他同进退共患难的他的影子!

然而,革命的道路道阻且长。

即使杨开慧再坚强,也无法避免她是一个柔弱女子的事实。

李沁《建党伟业》饰演杨开慧剧照

1923年“二七惨案”后,毛泽东被下令通缉远走上海,与杨开慧二人被迫分离。

作为一个职业革命家,他注定无法把家庭和理想统筹规划平等,在毛泽东的身上,扛着整个中国革命前途的道路。

而这背后的沉重后果,就压在了杨开慧的肩上。

那时毛岸英还不过半岁,她怀着第二个孩子,生活与精神不堪重负。

她也曾是个娇小玲珑被家人宠爱了前半生的女子,在人生中最需要陪伴的时刻,却无法祈求丈夫的丝毫援助。

她开明、坚强、隐忍,可禁不过她是个普通的妻子、母亲、女人。

杨开慧也曾与毛泽东争执,希望丈夫能够再安定一些,能多陪伴着家庭和孩子,可毛泽东肩负大任,也只能无可奈何地拒绝。

“你要独立、自强,我们今日的事业,绝不能为儿女私情所左右。”

同年秋天,次子毛岸青出生,生活更加雪上加霜,而刚刚归来不久的毛泽东又要远去广州,此去一别,还不知何时能够再见。

杨开慧难以忍受,终于和毛泽东正面争执了起来,而无奈悄然离去的他却在南下的火车上发现了妻子为自己准备的干粮。

一小包饭,一小包辣牛肉干,一个煎荷包蛋……

多么伟大的女性,多么好的妻子啊!

即使嘴上说着再多的不乐意,可杨开慧还是默默为自己打点着一切,从不会真正阻挠他的一举一动。

这个名门闺秀,和他在一起之后受尽苦楚,两个孩子出生的时候他们甚至都不知道爸爸在何处,却也从未抱怨,只有一心的支持,怎能不令人唏嘘动容!

05生离

1927年4月,毛泽东和杨开慧的第三个孩子毛岸龙出生在武昌。

这时,正处于秋收起义的前奏,外界一片风声鹤唳。

“鄙人要投笔从戎,抓枪杆子,当共产党的山大王。”

本可以当政治局委员的闲职,毛泽东却在总书记翟秋白面前果断拒绝。

他定要以身作则,去领导夺取武装革命斗争的胜利。

喝完践行酒,毛泽东带着杨开慧和三个孩子即刻返回长沙开展组织工作。

然而拨动的军队杳无音信,他日日忙到焦头烂额,杨开慧则又要照顾年老的母亲与年幼的三个孩子,还要协助毛泽东工作。

“马日事变”后,再加一项注意丈夫的安全,早已不堪疲累的她日渐消瘦,可革命的脚步却从不等人,从不停歇!

8月底,毛泽东在深夜护送妻儿回故里板仓,杨开慧安置好住处,在她心里久久回旋着一种莫名的悲恸与不舍。

杨开慧故居

“霞,我这一走不知道什么时候才能见到你。万一我牺牲了,你切莫悲伤,把孩子们教育成人,让他们继承我的遗志。”

毛泽东看了看熟睡的孩子们,轻声嘱咐杨开慧。

而她又怎能忍受自己的至爱临别时留下这等壮烈交代,不禁扑入他的怀抱小声啜泣,夫妻之间最为平常的难舍别离之情,此刻却愈发沉重。

可革命面前,无论是多么剥皮蚀骨万箭穿心,该来的总是要来。

最后一次,她目送毛泽东离开松林,直到看不见才转身回去,却不曾想:

这一个生死殊途的背影,竟然真的就是永别。

此后三年,秋收起义失败,毛泽东登上了井冈山。

二人书信联系也不能再如当年,充斥着防备外人的独特密语:

“霞:我来此经商,开始生意不佳、蚀了本,如今渐有好转,兴旺起来了,甚堪告慰……润。”

即便如此,无论再思念纵不能相见,一封寥寥数语的书信也可堪解愁肠百转。

他在彼方为了理想拼尽热血,而她何尝不是守在家乡,独自带着孩子开展地下斗争。

面对严重的白色恐怖,在与上级组织失去联系的情况下,杨开慧组织领导了长沙等地的武装斗争。

你我又如何能够想象,就是这样一个柔弱坚毅的女人,在反抗革命的路上,竟然单枪匹马坚持了整整三年。

06死别

1930年11月14日,是毛泽东与爱妻杨开慧阴阳两隔的日子。

之前所有的分离,都不足以称之为分离,唯有这次,她在咬紧牙关坚持抱负时,牺牲了自己年仅29岁的生命。

连同孩子保姆都被军阀何健逮捕,杨开慧在监狱里受尽了严刑拷打,审讯官背着手在血污染了一身的她面前踱步:

“只要你说,你宣布和毛泽东脱离关系,我就给你自由。”

杨开慧艰难地抬起受伤累累的下巴,露出一个轻蔑不齿的冷笑:

“死不足惜,只要润之革命早日成功。”

1930年11月14日,杨开慧被枪杀于长沙城浏阳门外的识字岭。

这个痴情又倔强的女子毅然选择英勇就义,誓死不与毛泽东脱离关系。

临刑前在监狱中,幼小的毛岸英看着伤痕累累的妈妈伤心痛哭,她伸手摸着孩子的脸,眼神里尽是慷慨赴死的坦然:

“孩子,我没有别的话要说,如果将来你见到你爸爸,就说我没有做对不起党的事。告诉他我非常想念他,今后我不能帮他了,请他多保重。”

一个月后,噩耗传到瑞金,毛泽东被杨开慧牺牲的消息折磨到彻夜难眠。

他强忍悲痛与愧疚挥笔向杨开慧的亲人致书:“开慧之死,百身莫赎”,并寄款给杨开慧修墓立碑。

相伴了整整十年的爱人,就这样在一千天的分离后永别。

即便他是钢筋水泥铸就的血肉,也会痛彻心扉啊。

在杨开慧被杀害后十多天,毛岸英被舅舅从监狱中接回,而后同两个弟弟转移到上海。

后来上海党组织被破坏,毛泽东与杨开慧的小儿子毛岸龙不幸夭折,毛岸英与毛岸青流落街头,过了很长很长时间流浪的生活。

这一家原本和和美美的人,就在大义中支离破碎,身世浮沉,令人哀叹。

07怀念

有人说,有时候,活下来的那个人,才是真正死去的。

事实证明,虽然实难做到一生只爱一个人,可不论到何时,毛泽东都没有忘记怀念杨开慧。

1957年,他在给故人柳直荀遗孀李淑一回信时写下了脍炙人口的《蝶恋花·答李淑一》。

“我失骄杨君失柳”,杨开慧之于毛泽东,其实就是他一生的骄傲。

1962年,杨开慧的母亲逝世,他也并没有忘记爱人的母亲等同自己的家人,特地写信寄去500元葬仪费,并对哥哥杨开智说:

“葬仪可与亲爱的夫人杨开慧同穴,我们是一家,不分彼此。”

这一生,毛泽东的身边不只有杨开慧一个人。

他是伟人,是领袖,是众人敬仰的对象。

可从始至终,能令他魂牵梦萦的,还是只有当年那个一见倾心的小女孩。

她的活泼,他的赤诚,她的灵动,他的稳重……有一种爱情,就叫毛泽东和杨开慧。

他们是热恋中的情人,是生活中的伴侣,是革命道路上肩并肩的战友!

从1920年到1930年,长达10年的相伴相知,就此影响了此后的一生,乃至世世代代人。

即便是身处血雨腥风的年代,革命家也有他们不为人知的浪漫。

“能识我衷肠,能别我贤愚”。

算算人间知己者,毛泽东与杨开慧都是彼此一生的唯一。

大概就是因为这深沉入骨的思念,才会让毛泽东在解放后的某一天,见过20年代的家中女佣陈玉英时,脱口而出了一句话:

“见到你,就好像看到了开慧……”他说完,眼泪就流了下来。

责任编辑:小之

透视西方民主真相、解读新闻热点事件、剖析舆情事态走向、更多精彩原创时评。

敬请关注西征网微信,扫描二维码免费订阅。