昨天,印度外交部长苏杰生抵达北京,时隔五年再次访华。

在华期间,苏杰生将出席上海合作组织成员国外长理事会会议,并与中方举行双边会谈。

前不久,苏杰生在接受美国《新闻周刊》采访时说:“我们(印度)是中国最大的邻居,我们希望与中国保持稳定的关系。”

在中美博弈加剧、全球秩序加速重构的背景下,苏杰生此访既对外释放了中印关系持续改善的重要信号,更显示出印度在中美之间力求平衡的战略选择。

印度外交部长苏杰生。

中印关系持续改善。

2020年加勒万河谷冲突后,中印双边高层交流一度停滞,外长级别的互动仅限于多边场合的短暂接触。

两国关系历经三年低谷期,在2024年实现转暖回升,高层互动日益频繁。

特别是今年特朗普重返白宫后,中印两国不断加强战略沟通,在边境管控、经济合作等关键领域达成了一系列共识,双边关系持续向好。

多轮互动释放积极信号。

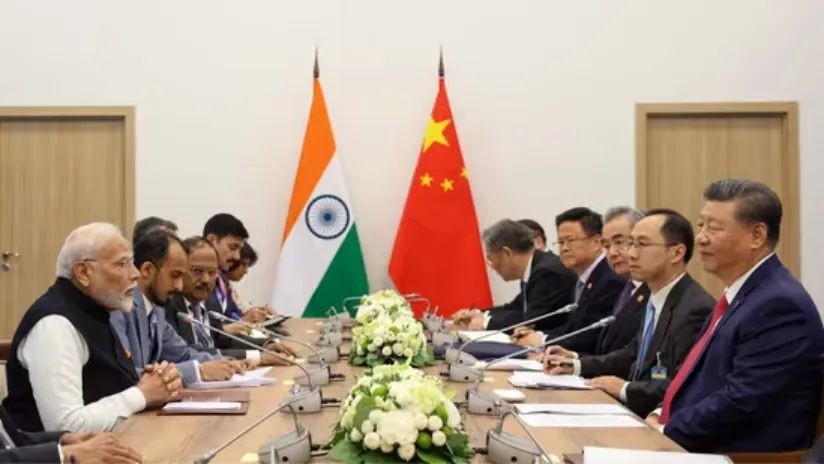

2024年10月,中国最高领导人同印度总理莫迪在喀山金砖峰会期间举行会晤,就恢复中印关系稳定达成重要共识,引领中印关系重启再出发。

随后双边关系不断改善,陆续恢复了中印边界问题特别代表会晤、副外长级对话等机制。

今年4月,中印两国领导人在建交75周年之际互致贺电,表示要做互相成就的伙伴,共谋相邻大国和平共处、互信互利、共同发展的相处之道;6月,印度国防部长辛格和国家安全顾问多瓦尔来华,出席青岛上合组织国防部长会议,并与王毅外长进行会晤。

双方明确表明两国战略目标一致,“不谋求对抗”,并就推进各领域务实合作、妥善处理边界问题,以及共同维护边境地区和平安宁达成共识。

据知情人士透露,此次印度外交部长苏杰生来华访问,双方已拟定一份会谈“清单”,涉及稀土出口限制、恢复中印直飞航班等各种议题。

多名印度政府高官接连来华,展现出印度推动中印双边关系回暖向好的积极态度,也为莫迪来华参加上合组织峰会营造了良好氛围。

2024年10月,中印两国领导人在喀山进行双边会晤。

中印两国是搬不走的邻居。

中印两国山水相连,文化交融,在历史、文化、民族等各个方面存在许多共通之处,从古至今,经济贸易不断,文化交流不绝。

在贸易来往方面,中国连续多年是印度的最大贸易伙伴,2024年中印贸易额高达1384.78亿美元。

印度对中国的经济依赖度在关键领域尤为显著,全印贸易商联合会(CAIT)曾公开表示“没有中国供应链,印度制造业复兴就是空谈”,印度商贸巨头对加强中印经贸合作的诉求,也成为推动苏杰生此访的关键动因。

在人文交流方面,为体现对印友好、照顾印度民众宗教感情,中方恢复了印度香客团赴西藏冈仁波齐峰和玛旁雍错湖的朝圣线路。

据统计,2025年第一季度中国核发印赴华签证7万件,同比增长15%。

可以说,中印作为世界上两个重要的发展中国家,合作潜力巨大,尤其是在气候变化、能源安全、数字经济等领域。

正如苏杰生所言,作为搬不走的邻居,中印双方更应该优势互补、同向而行。

美印结构性矛盾难以化解。

今年1月特朗普重回白宫后,莫迪尝试对美积极示好,希望美印关系能够继续延续前期的积极状态。

2月,莫迪亲自访美,获得特朗普的F-35军售承诺,并高调宣布2030年双方贸易额将冲击5000亿美元。

4月,万斯高调举家访印,声称要协助印度打造“供应链替代节点”,并全力推进两国贸易协定谈判。

一系列频繁紧密的互动,似乎为美印关系奠定了相当积极的基调。但热络的外交活动,却难以掩盖两国的深层次结构性矛盾。

美国邀功印巴停火,引发印度强烈不满。

4月,印控克什米尔地区的帕哈尔格姆镇附近发生恐袭事件,引发了新一轮印巴冲突。

经历一段时间的军事对峙后,印巴双方于5月10日相继表示同意停火。

然而在印巴官方发声前,特朗普却抢先在社交媒体平台上“剧透”了两国的停火消息,并吹嘘是自己促成了印巴停火。

一直以来,印度都拒绝将克什米尔问题“国际化”,严格坚持双边解决争议,坚决拒绝外部调解。

特朗普“虚假邀功”,以及未对印度做出舆论支持的举动,引发了莫迪的强烈不满。

印度总理莫迪。

此外,特朗普在积极拉拢印度的同时,对印度主要对手巴基斯坦也频繁伸出橄榄枝。

6月18日,巴基斯坦陆军参谋长阿西姆·穆尼尔访问美国,特朗普专门给予了“一对一”会晤和共进午餐的“高规格接待”。

巴基斯坦副总理兼外交部长伊沙克·达尔还致信诺贝尔委员会,推荐特朗普角逐2026年诺贝尔和平奖。其中有关“在印巴冲突中展现出外交斡旋能力”的说辞,无疑再次激起莫迪的不满情绪。

美国挥动关税大棒,印度选择正面硬刚。

在特朗普4月2日发动“解放日关税”时,印度是第一批与美国开启谈判的国家,两国官员此前也一直宣称,美印很可能最早达成经贸协议。

然而,双方的谈判极不顺利。

5月13日,印度政府向世界贸易组织提出申诉,提议对一些原产于美国的商品征收关税,以回应美国对钢铁和铝加征的关税。

印度也成为继中国、加拿大之后,第三个对特朗普滥征关税予以实质报复的国家。

7月4日,印度政府又向世界贸易组织提交针对美国征收报复性关税的通知,以回应美国对印度汽车及零部件加征的25%关税。

同日,与美谈判无果归来的印度商务和工业部部长皮尤什·戈亚尔表示,印度将从“实力地位出发”进行谈判,不会急于在最后期限前签署不符合国家利益的协议,口吻之强硬实属罕见。

目前,两国仍未能达成最终协议,按照特朗普先前说法,8月1日后美国将对印度加征36%的关税,这也成为当前美印矛盾升级的焦点。

地缘利益冲突,矛盾分歧加剧。

围绕近期的一系列地缘热点问题,美印双方也存在巨大分歧。

在俄乌冲突方面,印度坚持中立立场,拒绝配合西方对俄开展制裁。

此外,印度还持续从俄罗斯进口低价石油,与美国要求其“选边站”的立场形成鲜明对比。

在中东问题方面,莫迪政府虽然也曾公开谴责哈马斯,但是为了维持与阿拉伯国家的能源合作,印度一直避免过度卷入美国的中东政策中,并没有旗帜鲜明地跟随美国,站在以色列一侧。

此外,虽然印度是美日印澳“四方安全对话”(QUAD)的重要成员,但印度在军事装备上仍以俄制武器为主,双方防务合作面临现实阻碍。

多重因素共同作用下,正如美国地缘政治专家德里克·格罗斯曼在《外交政策》杂志撰文所说:“美印关系从根本上说仍然脆弱。”

印度力求实现“战略平衡”。

苏杰生在《新闻周刊》的采访中表示,中美关系如今更具竞争性,在这一背景下,印度会基于自身利益行事,既要稳定对华关系,也要深化与美战略合作。

苏杰生的表态,又一次验证了印度长期以来奉行的战略平衡逻辑,即“印度不单一倒向任何一边,而是试图平衡与中美的关系”。

6月30日,苏杰生在纽约接受《新闻周刊》采访现场。

在印度的外交战略手册里,“平衡术”一直被奉为圭臬。这种“平衡术”既源于其独特的地缘位置,也根植于国内深层次政治经济需求。

印度开国总理尼赫鲁曾强调,印度外交政策的基础应当是本国国家利益,而非围绕他国需求定位。

在当前中美大国博弈日益加剧的背景下,印度仍然坚持这一传统。

这种平衡战略绝非偶然,而是多种内外因素共同作用的结果,反映了其对国家利益与战略自主的全面考量。

国家发展的需要。

作为快速发展中的新兴经济体,印度将经济增长和技术进步视为国家优先议程。

在中美之间保持平衡,可以为印度创造最大化获取投资、技术和市场机会的条件。

一方面,印度迫切需要中国的投资和市场,中国在基础设施建设和制造业发展方面的经验,也对莫迪推行“印度制造”计划具有重要借鉴意义。

另一方面,印度也渴望获取美国及其盟友的高新技术和战略投资,特别是在半导体、国防工业等关键领域。

这种经济上的实用主义,促使印度在中美之间维持一种动态平衡,避免过早“选边站”而丧失发展机遇。

美国态度的影响。

7月2日,美国《国家利益》刊文《美印战略关系的三大错觉》,直言“在美国的战略设想中,从来没有印度”“印度的崛起从来不是华盛顿的计划”。

换句话说,美国从未把印度纳入自身战略发展的版图之中,只是把印度视为攫取利益的工具、制衡中国的棋子。

此次苏杰生访华的时间节点更是耐人寻味——恰在中美外长吉隆坡会谈释放关系企稳信号后不到24小时。印度可能敏锐地意识到,若不及时调整外交布局,其战略地位可能会被削弱。

印度深知,美印关系表面看似热络,内在基础仍十分薄弱,虽然美国可以在经济、安全等领域为印度提供帮助,但绝不能对其完全依赖。只有保持战略自主,才能真正在中美博弈中提升影响力、拓展战略空间。

面对印度主动示好,中国也保持了积极态度。

7月14日,王毅在会见苏杰生时指出,中印关系的本质是如何和睦相处、互相成就。双方应择高处立,谋长远计,坚持睦邻友好方向,实现“龙象共舞”,找到两国互尊互信、和平共处、共谋发展、合作共赢的相处之道。

王毅强调,两国关系有自身历史逻辑和内生动力,不针对第三方,也不应受第三方干扰。双方应相互信任而不是相互猜疑,相互合作而不是相互竞争,相互成就而不是相互消耗。

苏杰生此次访华,既是中印关系回暖向好的标志,也是印度坚持战略自主发展对华关系的务实行动。

未来,中美印三方很可能呈现出“竞合交织”“动态制衡”“非零和博弈”的“战略三角”复杂态势,必将深刻影响亚洲乃至全球的地缘政治与经济格局。

在这个充满不确定的时代,印度的选择,或将成为影响全球格局重塑的关键变量。

责任编辑:小之

透视西方民主真相、解读新闻热点事件、剖析舆情事态走向、更多精彩原创时评。

敬请关注西征网微信,扫描二维码免费订阅。